邀四海校友 讲八中故事

发布人:校办 发布部门:liyong 发布时间:2016-05-11 09:07:35 点击率:1397 【打印文章】

青山不老,岁月如歌。合肥八中六十周年校庆筹备工作有序逐步推进。

5月10日下午,校庆筹备组在七楼会议室召集1990—2010届共20届的班主任,共商校庆盛事。赵林副校长主持会议,王建明校长讲话。

赵林指出,与会的老师都是老熟人、老朋友,是学校发展历程的亲历者、见证者,是学校发展历程的功臣,是学校的宝贵财富。当年的班主任,有的临近退休,有的早已退出班主任队伍,有的从稚气未脱的青年成长为干练成熟的名师,二十年弹指一挥间,多少往事在心头。

赵林通报开会的目的,并提出具体要求。各位班主任主动联系所带的历届学生,让学生关注八中微信,填写校友通讯录;尽量邀请学生写回忆八中的文章,或者在八中校庆网页中写留言;提供班级毕业照及班级活动照片;班主任自己也要写在八中的教育教学及生活的难忘时光及事例。

赵林希望各位班主任不仅要与优秀校友联系,更要主动联络在普通战线普通岗位上兢兢业业为社会作贡献的各位校友,让学生相互推荐互通有无密切关注校庆相关工作。

王建明校长以曾经的班主任身份谈为校庆筹备而应做的工作。一是写两位老教师对自己的教学和管理工作的引领,以回忆录的方式写在老领导的点拨下自身得以迅速成长的案例;二是联系学生,找出每届学生的领头者,发布任务给他,由他再联络同班同学成几何级数扩散。

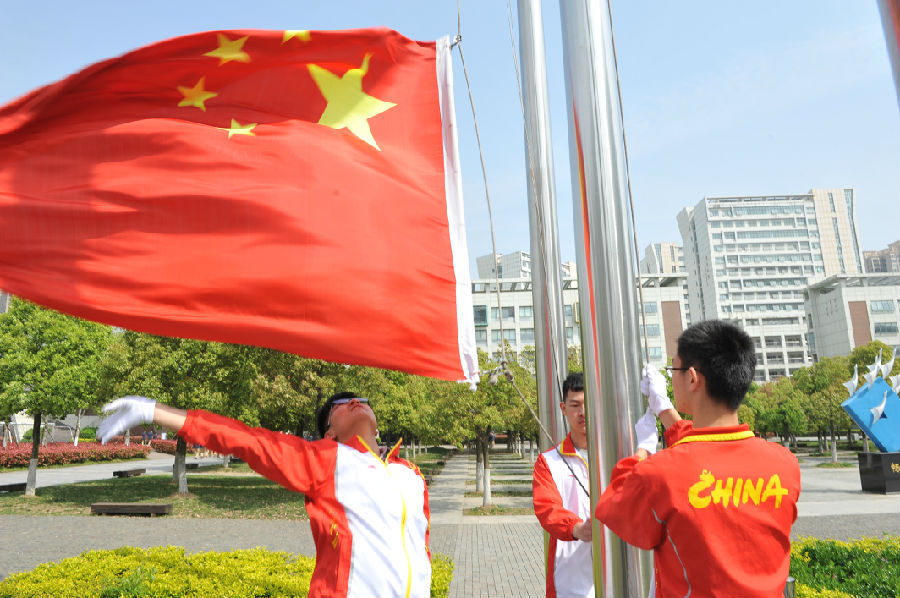

校庆活动以俭朴、交流、欢庆为原则,以建立校友联系,弘扬八中文化、推动学校发展为宗旨,激励后人发奋图强,报效祖国。

附:校友回忆文章

母校在我们心中

1959届学生 钮 涟 贺印生 林厚植 许有森 阮怀信 徐景荣

我们是合肥八中的首届毕业生。1956年至1959年,我们曾跟随母校一同走过了三年初创时期。五十多年来,经过一代又一代八中人薪火相传、坚持不懈的努力,合肥八中已从一所陈旧简陋的初级中学,成长为一所名闻遐尔的省级示范高中。但她当年的风貌,她经历的风风雨雨和美好时光,依旧深深地留在我们的心中;她从建校之初便开始形成的艰苦奋斗、自强不息的精神,更深深地烙在八中学子的身上。

八中是一座温馨美丽的精神家园。

1956年九月初,夏天的余热还没有散去,一群十三、四岁的学生便从四面八方汇聚到了合肥三中南侧一座狭长的院子里,这里便是刚刚创办的“合肥市第六初级中学”即后来的合肥八中的临时校址。尽管没有开学典礼,没有彩旗招展,同学们依然喜形于色。当我们领到崭新的课本,翻开精装的硬皮封面,看着那清晰的文字和彩色的插图,更加兴高采烈。大家在一片喜洋洋的气氛中,开始了新的学校生活。当时,全校约有学生三百人,都是初一年级,编为六个班。由于只有三间教室,只好实行“二部制”,上下午轮流上课。在三中旁边上课的时间不长,在约两个月左右,学校便搬到了三孝口附近一所陈旧的校园之中(今四十六中校址)。据说,那里曾经是一所小学,因条件太差而迁走了。但对于我们来说,与临时校舍相比,已经好多了。这里毕竟是一所校园,像个学校的样子。

我们不再实行“二部制”,每个班都有了自己的教室。但那教室实在太破旧了,屋顶上的缝隙大而多,阳光可以从上面直射到课桌上。遇到下雨,屋外大下,屋内小下;屋外不下了,屋内还滴嗒,一些同学甚至要撑起来才能上课。冬天,教室四面透风,冷得要命,课间休息时,许多同学便或站或坐,使劲跺脚取暖,弄得满屋尘土飞扬。有的教室还立着几根柱子,大概是用来支撑摇摇欲坠的屋顶。这些柱子挡住了不少同学的视线,他们只好不时歪着脑袋,去看老师在黑板上写了些什么。

这是一段艰苦的日子,但我们乐在其中。因为,这就是我们的学校,是我们读书求知的地方。

1957年,学校再次迁移,搬到南油坊巷内。合肥八中终于找到了自己的长久立足之地,真正开始了她发展壮大的历程。

这时的八中,有了操场和体育设施,有了宽敞明亮的教学大楼,一所初级中学的规模基本形成。我们置身于这样的学校,学习、生活充满了快乐。

在我们的记忆中,八中的校园十分优美,洋溢着青春的朝气与活力。教学大楼是校园的中心,同学们在这里贪婪地汲取着知识。夜幕降临,大楼上下灯火通明,那是同学们在上晚自习。各班教室坐满了学生,但除了值班老师轻轻的脚步和书本翻动的声音,几乎没有动静。大楼的东侧,是两棵高过楼顶的广玉兰。春末夏初,洁白的花朵盛开,清香四溢,沁人心脾。大楼西侧,是数株高大的银杏树。夏天,浓荫蔽天,清风习习;秋天,果实累累,黄叶纷飞,煞是好看。尤其难忘的是,在大楼的后面,有一座古色古香的四合院,那是老师们办公的地方。从圆圆的“月亮门”进去,便可以看到一个花坛,花坛正中,是一棵很大的腊梅。我们不知道这腊梅有多大年龄,但从她那矫若游龙的体态和铁打铜铸般的枝干上,我们猜想她一定是一棵饱经风霜的古树。每到寒冬腊月,大雪纷纷扬杨的时候,这腊梅便满树绽放出蜡黄色的花朵,吐出淡淡的幽香。在清冷的空气中,那香气若有若无,时断时续,但又无时不在,无处不在,似乎无论走到那里,都会被它轻轻地环绕。这时候,你会感到格外的清醒,格外的精神。如今,这棵腊梅早已不在了,但我们每每想起她,总觉得她的灵魂,她的清香,仍然萦绕在八中的校园里。或许,她已经化为八中的一种精神象征,深深地植根于我们的心田。

草园和三味书屋,曾经在鲁迅先生的心底珍藏了一生。初创期的八中,不论是狭小的院落、漏雨的教室还是美丽的校园,都将珍藏在我们的心底,直至永远。

八中有一个令人尊敬的教师群体。

八中初创时,老师大多是从其它中学和小学高年级选调的。他们教学经验丰富,工作态度认真,深受同学们的爱戴。

语文老师张家杨,风度儒雅,文质彬彬。他对基本功特别重视,每个错别字都逃不过他的眼睛。当有人把“染”字里的“九”写成“丸”时,他会问大家:“染坊里有卖药丸的吗?”同学们在轻松的笑声中,记住了“染”字的正确写法。他还有一则广为流传的故事,说的是张老师的讲授应用文时,要求每人课后如法写作一篇。初三(5)班有位同学便写了一则“失物招领”,自称“在八中操场上拾到毛驴一头,”请失者认领。课堂讲评时,张老师充分肯定这位同学的“招领”写得格式正确,语言简练;然后,话锋一转,指出:“但是,这位同学对待作业的态度不严肃,因此,你以玩笑对我,我以2分对你!”同学们哄堂大笑。笑声过后,包括那位同学在内,大家对张老师无不心悦诚服。

凌云老师也教语文。她授课极富激情,一上讲台便活力四射。她的示范朗读声情并茂,语调抑扬顿挫,语音高亢明亮,具有很强的感染力。她讲解课文详略得当,重点之处浓墨重彩,次要之处惜墨如金。她从不轻易批评学生,我们从她那里得到的赞扬最多,鼓励最多。

张检予、张家超、陶东川三位老师都教数学,但各有特点。

张检予老师细高个儿,花白平头,略显文弱。他讲课深入浅出,层层推理,重点突出。语言不温不火,娓娓道来,如行云流水。他的板书功夫极深,点画轻重徐疾,跌宕起伏,八面出锋,完全是精美的书法作品。听他讲课,看他板书,实在是一种艺术享受。

张家超老师也是大高个儿,但比较壮实。他讲课不仅条理清晰,逻辑性很强,而且能把枯燥的定理、定律讲得引人入胜,听他的课轻松愉快。

陶东川老师是北方人,脸上挂着憨厚的笑容。他特别善于讲解几何题的求证过程,生动而简练。往往下课以后,三五成群的同学还围在一起,按照陶老师讲授的步骤,在地上画图求证。

教植物学的吴天华老师,在学生的眼中就是一位慈母。她性格温和,耐心细致,说话轻声细语,使人如坐春风。上课前,她常常找一些爱好绘画的同学,将书中的插图画成很大的挂图,上课时挂在黑板上,再按图讲解。既方便了知识的传授,又调动了学生的积极性。

钮玉鐇老师比较年轻,教我们化学。他的身上有一股很强的亲和力,与其说是老师,不如说是兄长。课余时,他负责指导学生办黑板报。有时搞得很晚,钮老师便会让学生住在他的宿舍里。第二天,学生还未起床,他就把油条、豆浆买来了,然后叫起学生共进早餐。

卜广涛老师教政治课,又是班主任。他常和同学们谈心,勉励大家树立远大理想。对家境贫寒的同学,他更加关心,总是想办法帮助他们克服困难。

美术老师程中文先生,是一位德主高望重的老教师。他满头银发,慈眉善目,和蔼可亲。程先生艺术造诣很高,既教给我们绘画技巧,也教给我们绘画理论。对于我们的“习作”,他每幅都细细指点,诲人不倦。他讲授的“可走马,密不进针”“眼看准,手拿稳”和“多观察,勤领悟,重积累”等名言妙语,深刻地影响了我们中的许多人。

教导主任洪莘农先生,是一位“奇人”。我们难以想象,他脑子里怎么装得下那么多学问呀!不论哪位老师因故缺课,洪先生都可以取而代之。而且,他不需要课本,只需带几根粉笔,问问同学们上到某章某节了,就可以滔滔不绝地讲下来。真是神乎其神!

八中还有一些青年教师,如地理老师胡祥林、音乐老师俞明明等,也都是才华横溢、同学们十分喜爱的老师。

我们非常幸运,在八中遇到了这样一个优秀的教师群体。他们的辛勤劳动和无私奉献,不仅培育了我们,而且为八中未来的发展奠定了坚实的基础,树立了良好的师德校风。令人欣慰的是,他们的优良作风和高尚品德,被代代八中人传承下来,并发扬光大。站在今天回望过去,我们更加敬仰和怀念曾与我们朝夕相处的老师。我们要向所有在八中建校初期,呕心沥血地为我们传道授业解惑的老师,说一声:谢谢你们!我们也要向认真继承和发扬八中光荣传统的历届老师,向努力工作在教学第一线,正在为八中更美好的明天而奋斗的老师,说一声:谢谢你们!